Выявляй признаки заболеваний по поведению во сне

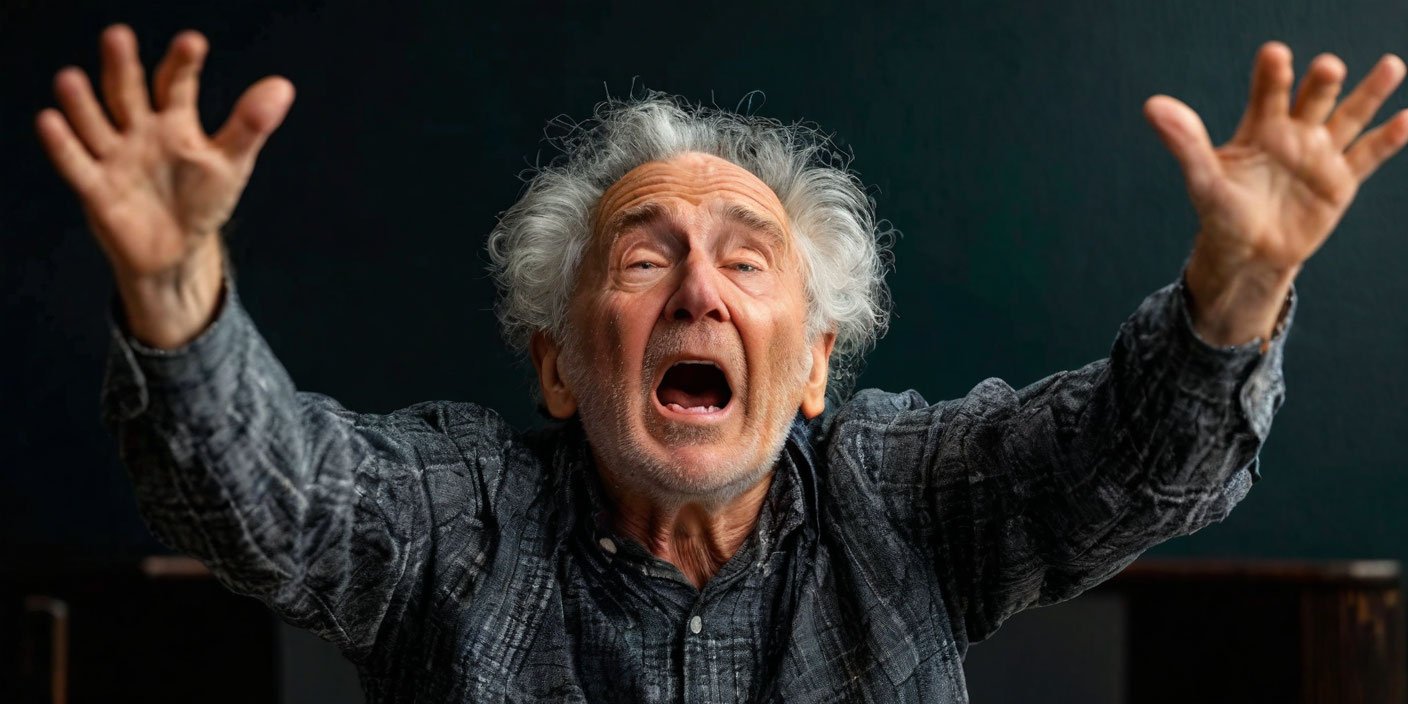

Когда человек кричит, размахивает руками или даже начинает пинаться во сне, это может свидетельствовать о том, что у него есть ранние признаки болезни Паркинсона или деменции с тельцами Леви.

Такое предположение высказывается в исследовании, которое опубликовано в журнале eBioMedicine. Специалисты изучили более 1200 МРТ-снимков мозга пациентов с расстройством поведения во сне (RBD) и обнаружили специфические изменения, которые могут предвещать развитие тяжёлых нейродегенеративных заболеваний.

В обычных условиях во время сна мышцы парализованы, чтобы человек не повторял движения из снов. Однако у пациентов с RBD этот механизм нарушается, и они начинают вести себя агрессивно: размахивают руками, реагируют вслух на происходящее в сновидениях.

Чаще всего такое поведение наблюдается у людей старше 50 лет. Почти 90 процентов из них впоследствии сталкиваются с одним из двух диагнозов — болезнью Паркинсона или деменцией с тельцами Леви.

С помощью искусственного интеллекта учёные выделили два типа мозговой атрофии: при болезни Паркинсона изменения начинаются в глубинных структурах мозга, а при деменции — с коры. Это открытие может помочь заранее определить, к какому заболеванию склонен пациент, и начать профилактику до появления симптомов.

Авторы исследования считают, что раннее выявление RBD и понимание того, как именно прогрессирует атрофия мозга, позволит создавать более эффективные стратегии лечения и замедлять развитие болезней. Ранее учёные доказали, что сон играет ключевую роль в сохранении и укреплении памяти.

Исследования показали, что одна ночь сна помогает не только запомнить информацию, но и повысить её точность — причём эффект сохраняется более года.