Учёные раскрыли истинный источник выбросов метана

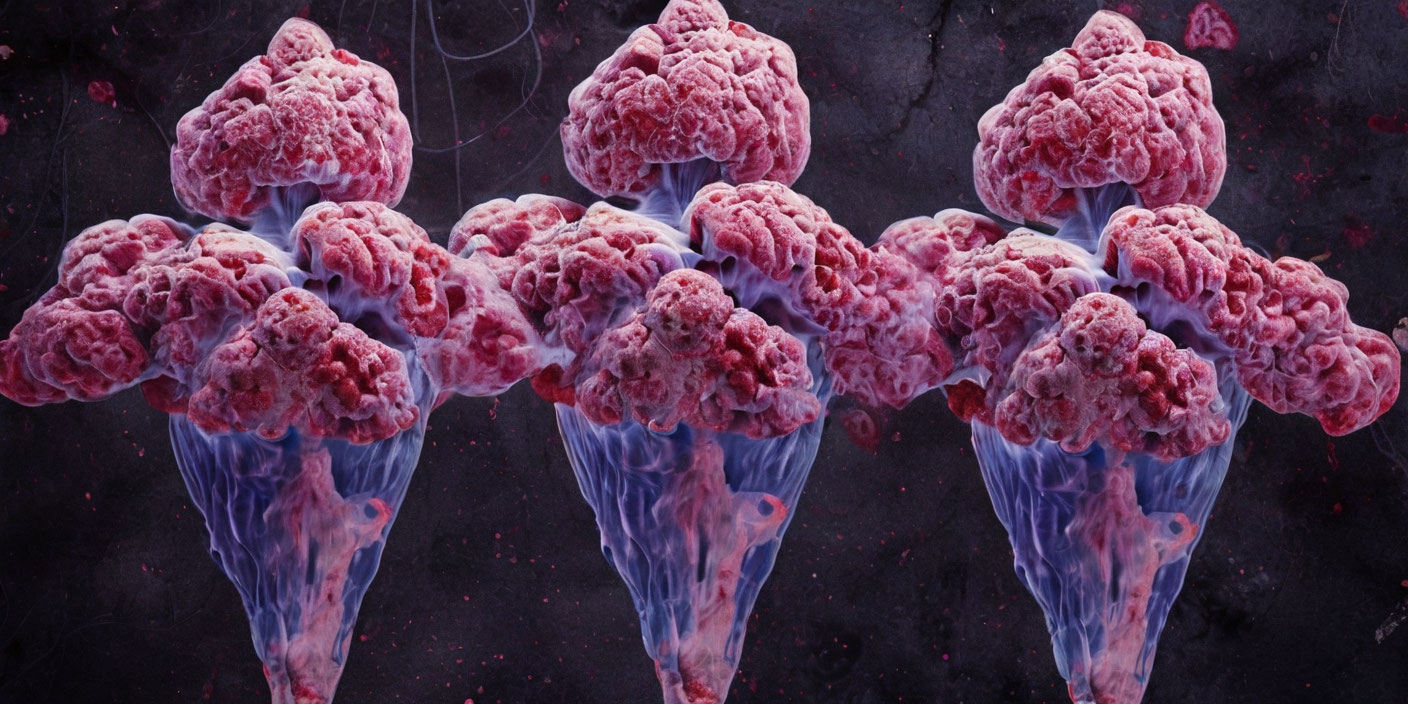

Калифорнийские учёные выяснили, что основной источник роста выбросов метана в атмосферу — микробы, а не сжигание ископаемого топлива.

Статья об этом была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Метан — это мощный парниковый газ, который задерживает больше тепла, чем углекислый газ.

Ранее считалось, что добыча ископаемого топлива — основной источник выбросов метана. Но новое исследование показало, что микробы, разлагающие органический материал в болотах и на сельскохозяйственных угодьях, выделяют много метана.

Учёные изучили изотопный состав метана в разных точках мира. Они обратили внимание на соотношение углерода-13 в образцах, чтобы отличить метан микробного происхождения от метана, образующегося при сжигании ископаемого топлива.

Лаборатория глобального мониторинга NOAA предоставила данные с 22 мест, собранные с 1998 года. Анализ показал, что с 2020 по 2022 год до 90 процентов роста концентрации метана в атмосфере связано с микробными источниками.

Это особенно заметно на фоне увеличения выбросов с 2007 года. Но команда не смогла определить, являются ли эти выбросы результатом природных процессов в болотах или антропогенной деятельностью.

Предыдущее исследование выбросов метана не учитывало изотопные данные, что могло исказить выводы. Новое исследование показало, что микробные процессы стали ведущей причиной увеличения выбросов, несмотря на значительные объёмы метана, производимого ископаемым топливом.

Исследователи подчёркивают необходимость продолжения работы по точному определению источников микробных выбросов. По мере нагревания планеты выбросы метана могут увеличиваться.

И хотя борьба с метаном важна, основное внимание должно быть уделено сокращению выбросов углекислого газа для долгосрочного решения климатического кризиса. Спикеры не приводятся, но можно предположить, что это мнение самих учёных.