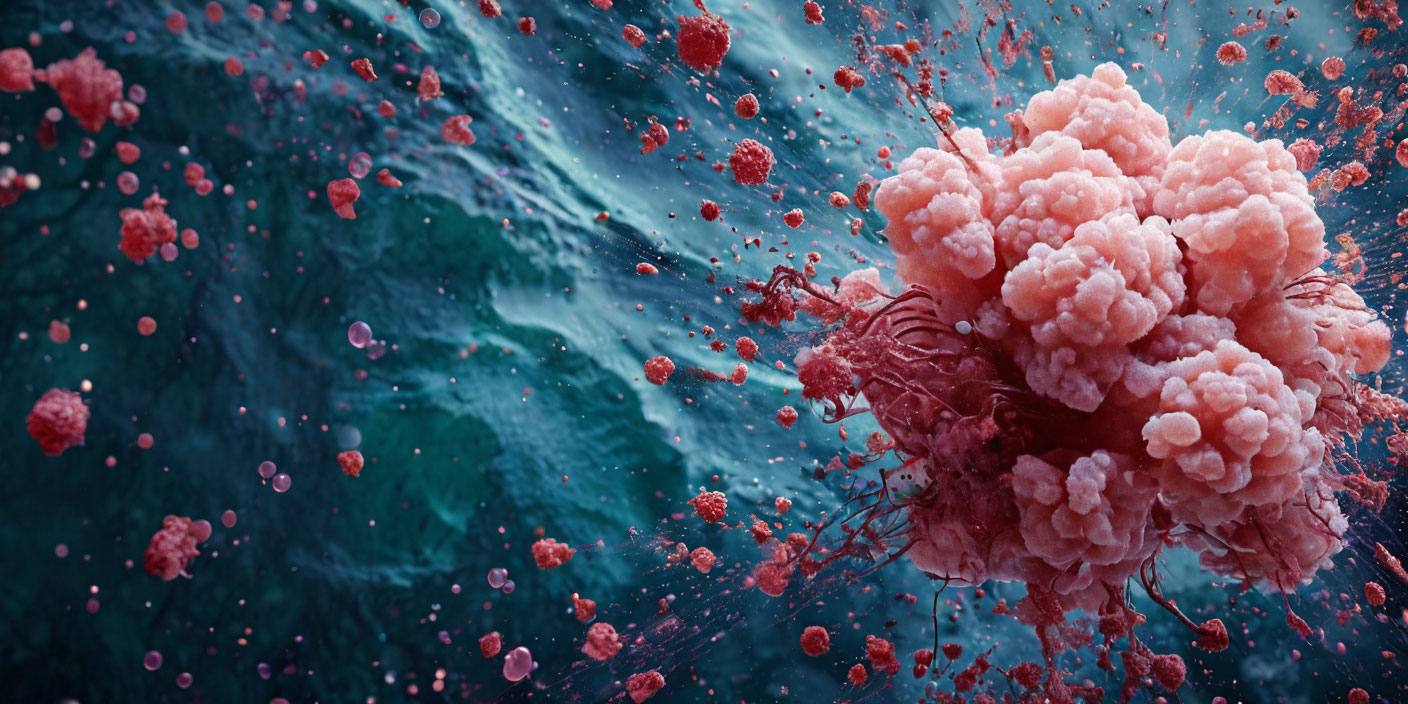

Рак снижает мотивацию.

В научном журнале Science было опубликовано исследование, которое показало, что рак может снижать мотивацию пациентов и лишать их желания действовать. Учёные из США выяснили, что опухоль запускает каскад воспалительных сигналов, которые блокируют выработку дофамина — ключевого нейромедиатора, отвечающего за стремление к действию и преодоление усилий ради результата.

Это объясняет, почему больные раком на поздних стадиях часто сталкиваются с глубокой апатией и утратой интереса к жизни. Раньше считалось, что такое состояние — лишь реакция на физическую слабость и изнурение.

Однако новое исследование на мышах показало, что снижение мотивации может быть прямым следствием действия опухоли на мозг. Ключевым «переключателем» оказался небольшой участок мозга — area postrema, не защищённый гематоэнцефалическим барьером.

Именно он первым реагирует на рост воспалительных цитокинов и подавляет активность центров мотивации, в частности, выработку дофамина в прилежащем ядре. Когда у мышей с раком уровень дофамина падал, они резко теряли готовность выполнять задачи, требующие усилий, хотя продолжали реагировать на лёгкие стимулы.

Однако учёным удалось частично вернуть мотивацию — либо блокировкой воспалительных нейронов, либо стимуляцией дофаминовой системы. Также эффективно подействовал препарат, подавляющий ключевой цитокин — аналог существующих лекарств от артрита.

Хотя работа проводилась на животных, она открывает путь к новым способам улучшения качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Более того, механизм может быть общим и для других хронических воспалительных состояний — от депрессии до аутоиммунных болезней.