Грибы для здоровья мозга.

Учёные из Шаньдуна в статье для журнала Journal of Food Science сообщают, что некоторые съедобные и лекарственные грибы, традиционно используемые в китайской медицине, могут быть полезны при болезнях мозга. Исследователи проанализировали множество работ, посвящённых грибам, таким как ганодерма (линьчжи), кордицепс, ежовик гребенчатый и антродия.

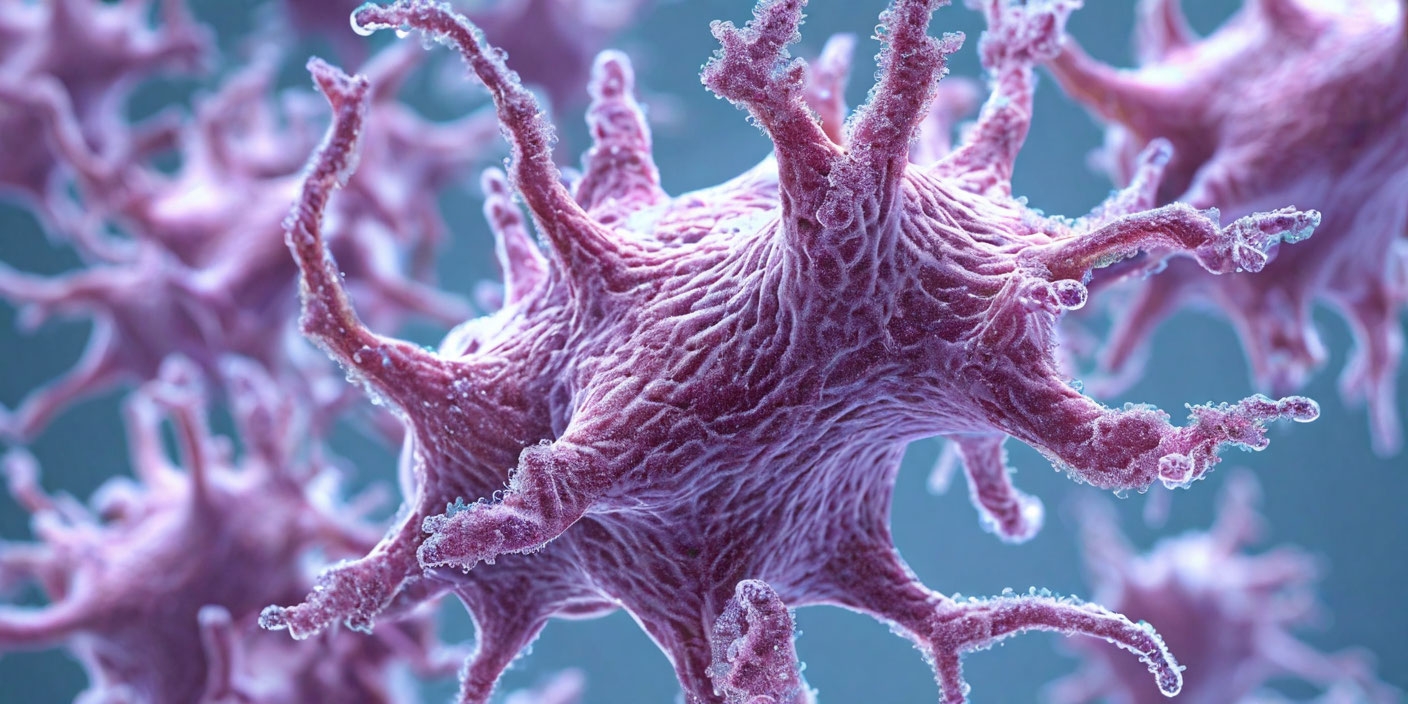

В этих грибах найдены вещества, которые могут защищать клетки мозга, снижать воспаление и бороться с вредным воздействием окислительного стресса. В лабораторных моделях отдельные соединения этих грибов показали положительное действие при инсульте, депрессии, болезни Альцгеймера и других проблемах с центральной нервной системой.

Например, экстракты ганодермы влияли на клетки, участвующие в воспалении мозга, а вещества из кордицепса помогали организму бороться со стрессом и воспалением. Авторы подчёркивают, что эти грибы не являются готовыми лекарствами, но могут стать основой для создания новых препаратов или функциональных продуктов.

Чтобы применять их в медицине, нужно провести дополнительные исследования, точно определить дозировку, проверить безопасность и пройти клинические испытания.