Физики-лауреаты разработали методы машинного обучения

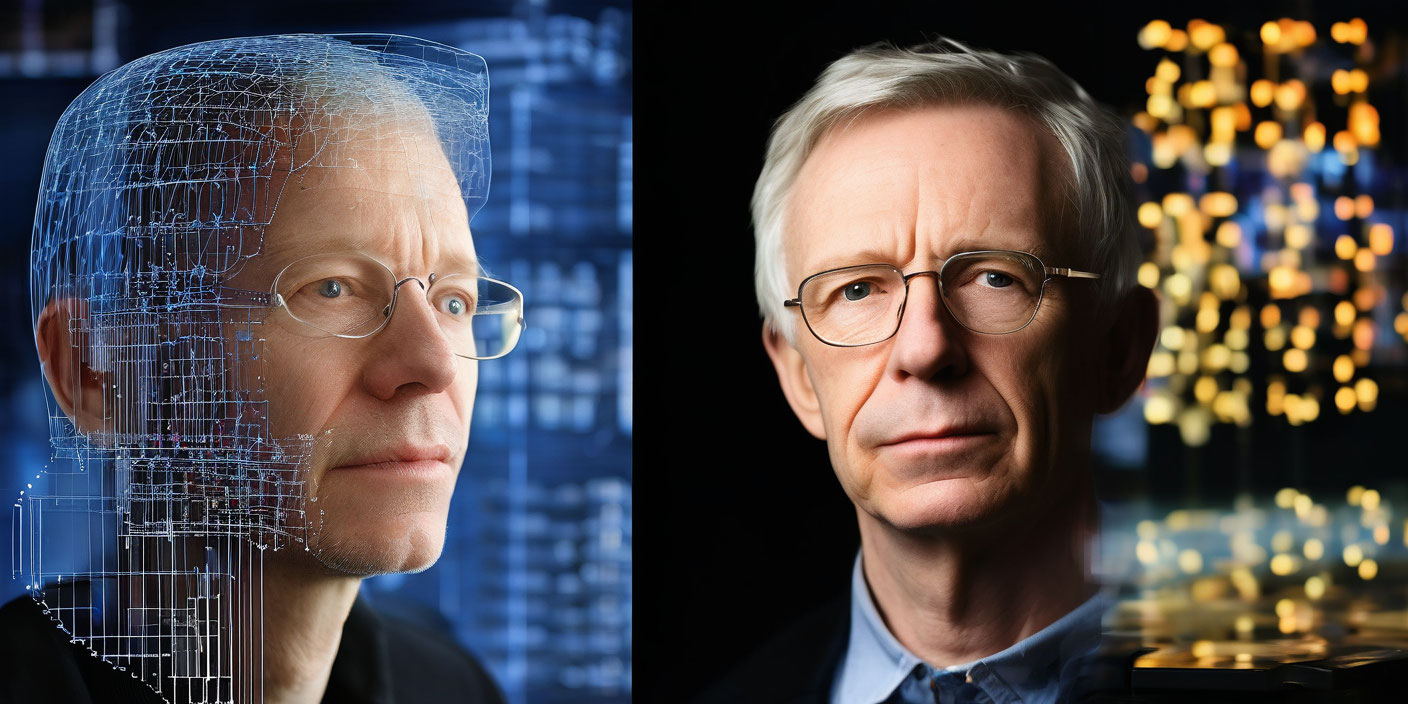

Два лауреата Нобелевской премии по физике этого года разработали методы, которые легли в основу мощного машинного обучения.

Джон Хопфилд создал ассоциативную память, способную сохранять и восстанавливать изображения и другие паттерны в данных. Джеффри Хинтон изобрёл метод, позволяющий автономно находить свойства в данных и выполнять задачи, такие как идентификация элементов на изображениях.

Искусственный интеллект часто использует искусственные нейронные сети, основанные на структуре мозга. В таких сетях нейроны представлены узлами с разными значениями, которые влияют друг на друга через связи, подобные синапсам.

Сеть обучается, усиливая или ослабляя эти связи. Лауреаты этого года работали с искусственными нейронными сетями с 1980-х годов.

Джон Хопфилд изобрёл сеть, сохраняющую и восстанавливающую узоры. Сеть Хопфилда использует физику атомного вращения, где каждый атом является крошечным магнитом.

Сеть обучается путём нахождения значений для связей между узлами, чтобы сохранённые изображения имели низкую энергию. Джеффри Хинтон использовал сеть Хопфилда для создания машины Больцмана, способной распознавать характерные элементы в данных.

Машина обучается на примерах, которые могут возникнуть при её запуске. Она может классифицировать изображения или создавать новые примеры паттернов.

Работы лауреатов уже принесли большую пользу в физике. Искусственные нейронные сети используются в различных областях, включая разработку новых материалов.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили учёные за эксперименты, предоставившие новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул. Эксперты прогнозировали, что Кристоф Гербер из Базельского университета может получить Нобелевскую премию за разработку атомно-силового микроскопа.

Этот метод позволяет исследовать объекты без использования линзы, скользя по ним крошечным наконечником на пружинящем стержне. По версии американской компании Clarivate, неплохие шансы были у нескольких учёных за вклад в физику двухслойного графена, скрученного под магическим углом, и связанных с ним муаровых квантовых устройств.

Нобелевская премия по физике присуждалась 117 раз, причём только в 47 случаях награда доставалась одному лауреату. За прошедшие годы премию получили 225 человек, включая Джона Бардина, единственного дважды лауреата Нобелевской премии по физике.

Среди лауреатов премии по физике всего пять женщин. Последней награждённой стала Анна Л#39;Юилье в прошлом году.

Самым молодым лауреатом остаётся австралиец Лоуренс Брэгг, получивший премию в 1915 году в 25-летнем возрасте, а самым возрастным — Артур Эшкин в 2018 году, которому было 96 лет. Почти каждый четвёртый лауреат Нобелевской премии по физике — иммигрант.

Среди наших соотечественников лауреатами стали Павел Черенков, Илья Франк, Игорь Тамм, Лев Ландау, Николай Басов, Александр Прохоров, Пётр Капица, Жорес Алферов, Алексей Абрикосов, Виталий Гинзбург, Андрей Гейм и Константин Новосёлов.